為何發展敏捷如此困難、且重要?

無庸置疑的是敏捷這一管理/運營模式已然不限於軟體開發或IT,即便在多數企業管理模式較為傳統且層級導向的台灣,我們也看到不僅敏捷的討論熱度在近幾年間提高了不少,同時更是越來越多電商、金融、消費品等企業逐步的導入敏捷,逐步的成為更加扁平、反應更快、且更靈敏的企業。

同樣的,隨著今年五月本土疫情的加劇,既存的運營與管理模式受到了挑戰,許多問題也隨之浮出水面:員工在哪上班?人員如何工作與共事?企業如何持續與客戶以及合作夥伴協作?主管必須在極短的時間內,部署、溝通、以及落地相應的運營模式。

不過對於台灣企業來說,這些問題並非是沒有答案的,畢竟在去年,中國、歐美、以及日韓等國家都經歷過這些挑戰,也在過去的一整年間發布了無數的案例分析、研究、以及調查,供決策者參考。而這也是為何,敏捷這一主題成為了近幾個月間,頻繁被企業「落實」導入的最大原因。

然而,即便台灣企業有著看著教科書做的優勢,絕大多數企業仍認同轉型敏捷帶來的挑戰,似乎比其帶來的價值來的顯著。尤其是針對像是Scrum一類型的敏捷轉型,缺乏經驗的專案經理、敏捷教練、以及缺乏「信仰」以及「動力」的中階主管,時常就會拖垮了整個敏捷轉型的發展與對於組織對於其的信心。

如何轉型敏捷?

其實在討論到敏捷時,一個持續性的框架,去部署、支撐、追蹤敏捷的影響是非常重要的,在這當中有兩個主要的Building Blocks。

一為敏捷專案之短、中、長期規劃,也就是在部署組織敏捷運營時,應該如何起跑?如何做示範性項目?如何序列性的規模化敏捷?如何提高組織的敏捷意識?如何轉換中階主管的思維方向?以及其他時常在敏捷轉型中遇到的問題。但是每一間企業在面對這些挑戰時,都有著非常大的不同,所以難以透過一個框架去探討。

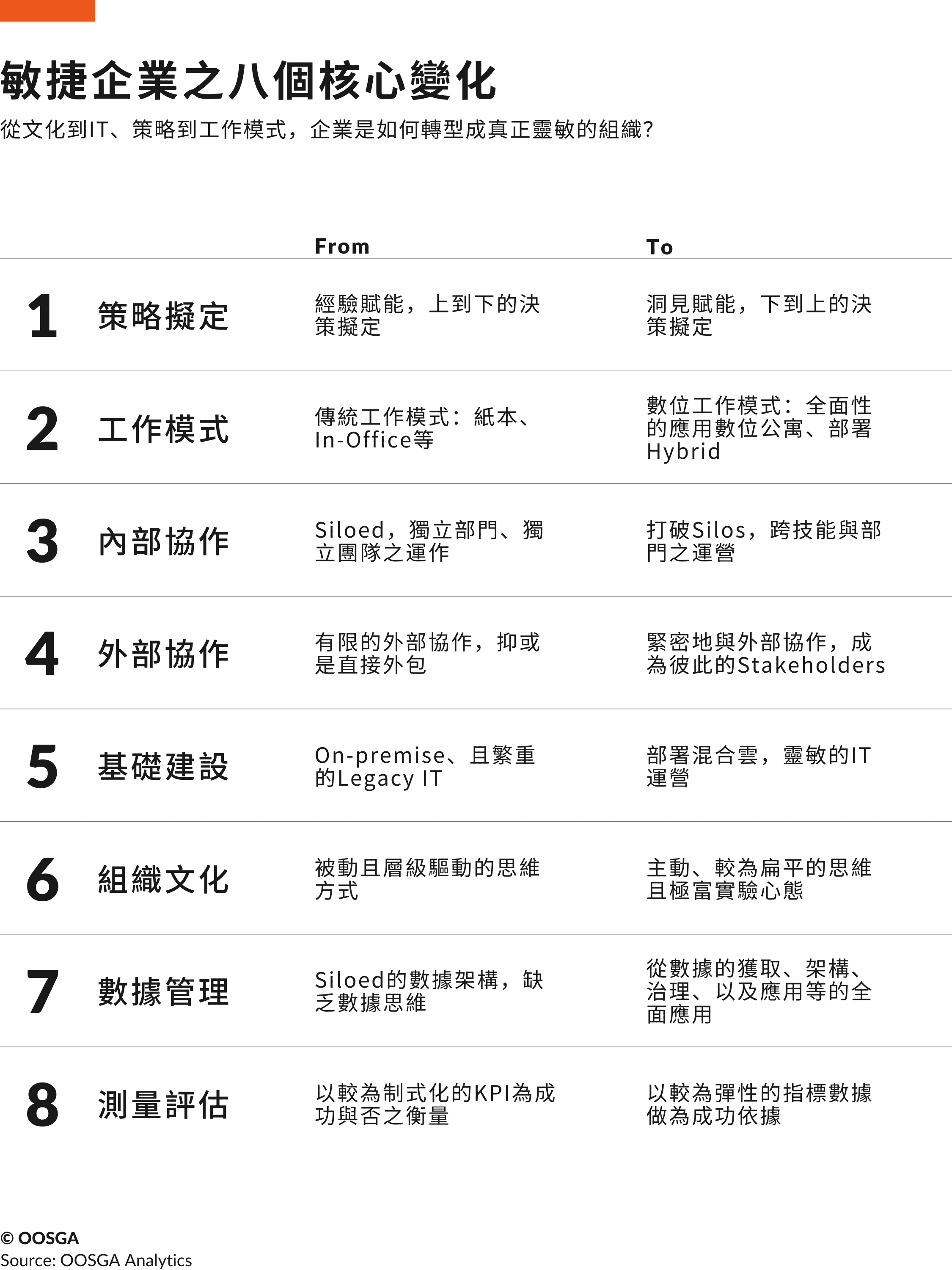

然而,我們可以提供的是,在轉型敏捷時,企業會需要部署的八個面向。那也就是第二個Building Block:結構性的思考敏捷轉型。其實結構性的思考敏捷轉型,也往往是企業缺乏Know-how的領域。不過,決策者可以從八個主要領域的轉變,來推進敏捷企業之發展與落實。

策略擬定的轉變

在「規模化敏捷的兩個關鍵字」一文中,我們有提到對於敏捷來說最為核心的兩個要素,一為洞見驅動、二為結果導向。其實在策略擬定上同理,一般企業在做決策時通常受到以下幾種侷限因素:

- 經驗導向:年資較高的人員會主導著策略的方向,與做事的方法。然而在現在這個變化即是常態的市場現況,如此模式會侷限企業因應變化的能力,以及支撐未來增長的動能。網路上就有一隻很聰明的公雞非常有名,因為他知道只要點擊黃色的按鈕,飼主就會給他東西吃,所以無論你在桌子上放多少新的顏色的按鈕,他都永遠只會選擇黃色的,而不會思考是否黃色會持續提供飼料、或是其他顏色的按鈕會有更多獎勵。

- 不充分的數據分析。不充分的數據分析時常比沒分析還要糟糕,像是片面的分析:譬如決定廣告渠道預算分配時,僅依依賴渠道本身轉換來評估以及仰賴不乾淨甚至錯誤的數據等。

- 階層導向:位階較高的人員對於未接相對較低的有絕對意志。在許多企業中,尤其是家庭企業,時常上層對於決策的方向有絕對意志,不論是出於組織結構並沒有賦能中階主管/下層主管權限,抑或是組織文化並不鼓勵下層有過多的彈性。就如同越戰時期,詹森總統批准的Operation Rolling Thunder,雖說是對北越進行大規模轟炸。然而美國對北越的所有轟炸行動與目標都由華盛頓進行嚴密的控制,每日的轟炸目標的選擇由國防部和白宮來規劃,前線指揮官無法根據實際需求加以修改,從而也導致其行動喪失動能。

這些侷限因素都讓企業的決策不夠快、不夠精準、不夠有效。但是真正敏捷的企業,導入了洞見驅動且結果賦能的方法去做決策。同時,在部署上,更是授權在前線直面問題的PM、行銷、產品研發等等角色,讓其在既有的決策之下,有一定程度的彈性。以及減少決策的循環與次數,加速反應市場的效率與動能。